トップページ

トップページ ×

×

〈説明〉

そもそも渡りとは何なのかを確認しておきましょう。

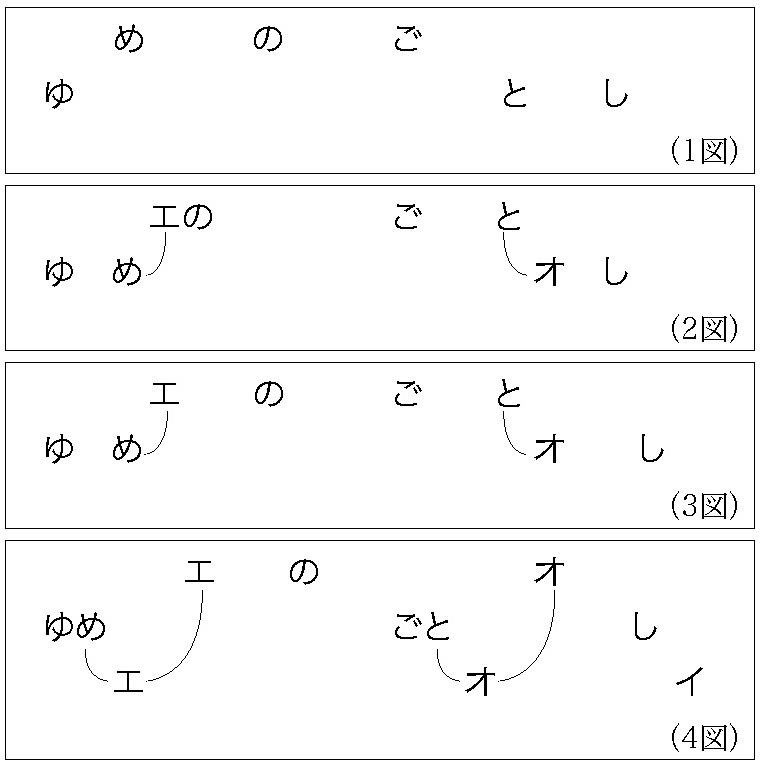

「夢の・ごとし」を例に説明しましょう。

共通語のアクセントに従って発音すると音程の動きは1図のようになります。ここでは音程の上下のみ表し、階名は省略します。

渡りの技法が多く見られるのは主に第1音節から第2音節に移る時です。この例では「ゆ→め」と「ご→と」の時です。

共通語のアクセントは「ゆ→め」のときに必ず音程が変わります。これは「ご→と」の時も同じです。しかし、渡りの技法が用いられる場合は、2図、3図のように第1音節と第2音節の音程が同じで第2音節の直後に音程が変わるという歌い方になります。

渡りの技法が用いられる理由の第1は言葉に対する思い入れからの表現法です。第2はメロディーの流麗 を図るため。主にこの2点が理由と思われます。

関西地区で通常話される言葉は、第1音節と第2音節の音程が変わらない場合が多いのですが、それとこの渡りの技法とは直接の関連は無いようです。関東地方でも昔からこの渡りの技法は盛んに用いられていますし、吟詠のみならず、全ての日本語の歌に用いられています。

そもそも(公財)日吟振のコンクールにアクセントの規定が設けられたのは「橋」と「箸」の区別を明確にすることと、4図に示したように極端なエグリの技法を当時の財団幹部の先生が「品が無い!」として嫌ったためです。ですから、アクセント規定を設けた当初は2図に示した程度の渡りはお構いなしで、3図に示した程度の(図では程度が不明でスミマセン)渡りでは「やや渡った!」という判断だったのですが、年を下るにしたがって、次第に審査が厳しくなって、最近では2図の渡りも減点されるようになり、3図の渡りはまさに「三途の渡り」となって渡ればアウトです!

つまり、笹川先生がいらっしゃる頃のアクセント審査と現在のアクセント審査は明らかに違って来ているのです。両方をご存知の方なら皆お感じのことと思います。

ここまでは単なる事実の説明に過ぎない事柄ですが、ここからは私個人の意見として申し上げます。

かつて、渡りを駆使した吟詠は沢山ありました。そしてそれらの中には素晴らしい吟も沢山ありました。また、渡り方がその流派の特徴となっている場合もありました。しかしアクセント審査の導入で全国の吟詠が一色に集約されたといっても過言ではありません。勿論、アクセントを守りながら素晴らしい吟を聞かせてくださる方もいらっしゃいますが、昔のようにいろいろな吟調を聞くことはできなくなりました。元少壮吟士の中には「気付かれない程度に渡るのだ」とおっしゃる方もいます。つまり「渡りを使いたい」ということなのだと思います。当初よりアクセント審査が厳しくなったのは審査員の耳が肥えてきたためと思います。模擬審査などで、アクセント審査の結果を比べてみると審査員によって違いが出ることはよく知られています。厳しい審査員はほんのわずかな渡りも聞き逃しませんが、寛大な審査員は3図の程度でも減点されない方もいます。渡りをお構いなしとすると、1音目と2音目の音程が変わらなければならないとする共通語のアクセントの仕組み・約束が破綻してしまい、アクセントの審査が成り立ちません。また、審査員の耳が肥えて、審査が厳しくなることも責められません。渡りの程度に明確な区切り線は引けないからです。昔は「感じないから減点しない」今は「分かってしまうから減点する」ということなのです。

昔の吟の良さは無視できないものが有ります。これらを消滅させるのは現代の我々です。責任があります。何十年も続けてきたアクセント審査ですが、この辺で立ち止まって見直す時ではないでしょうか? アクセント審査を取り入れた時も大きな改革でしたが、今となってはアクセント審査を取りやめることも大改革です。この改革に踏み出すのは難しいでしょう。しかしこのアクセント審査が大きな問題を抱えていることも事実なのです。次の世代に先送りですか? 検討・議論くらいはできるのではないでしょうか?

※こちらの質問は『吟と舞』2021年1月号に寄せられたものです